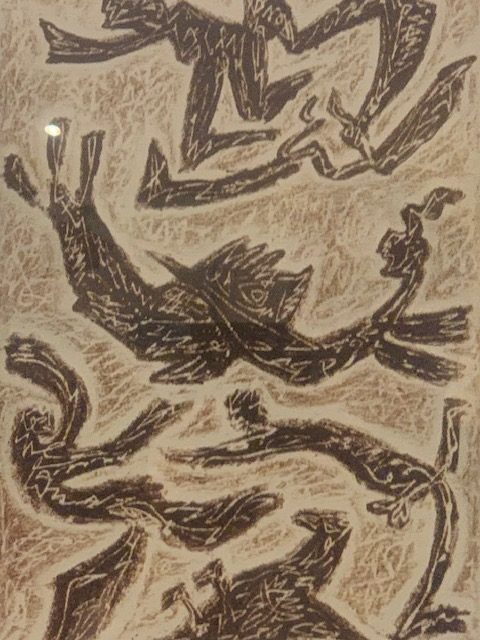

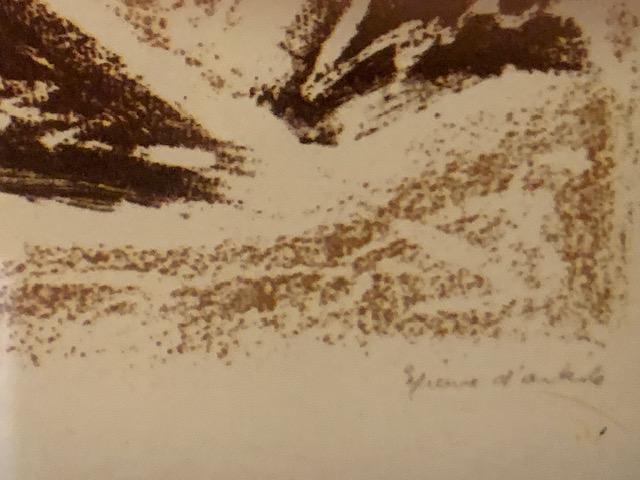

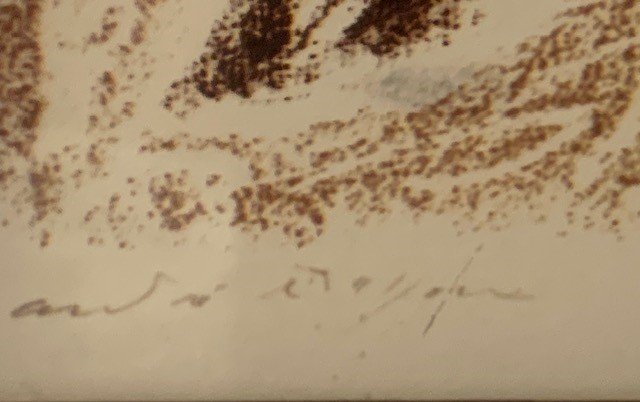

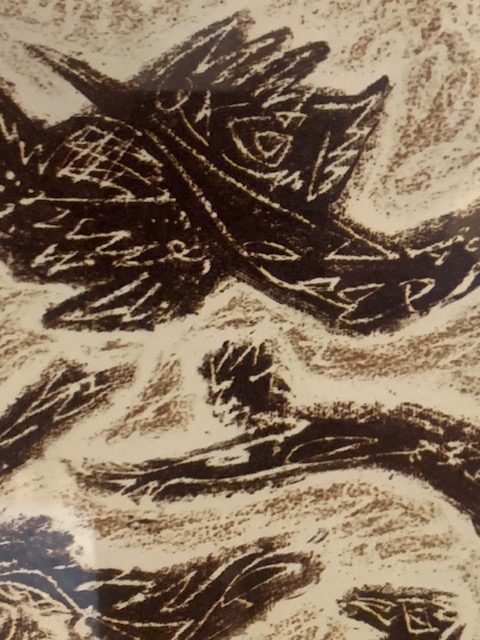

André Masson

CHF 800.00

Réf 1270

Description

André Masson, lithographie, EA, dimensions 20cm x 32cm, composition abstraite

André Masson, né le 4 janvier 1896 à Balagny-sur-Thérain (Oise) et mort le 28 octobre 1987 à Paris, est un peintre, graveur, illustrateur et décorateur de théâtre français.

Il participa au mouvement surréaliste durant les années 1920 et en conserva l’esprit jusque 1945. De façon plus marginale, il a également pratiqué la sculpture.

Célèbre pour ses « dessins automatiques » et ses « tableaux de sable », il est marqué — sur un plan esthétique — par « l’esprit de métamorphose » et « l’invention mythique »2 et plus encore – sur un plan éthique – par un anticonformisme viscéral, y compris au sein du groupe surréaliste dont il s’éloigne à peine il y est entré et qu’il dénonce comme « orthodoxe » ; y apparaissant du coup comme un « rebelle » ou un « dissident ».

Ayant échappé de peu à la mort pendant la Première Guerre mondiale et sensible aux écrits de Sade et de son ami Georges Bataille, son œuvre peut être interprétée comme un questionnement sans concession de la barbarie humaine et des comportements pervers. Cette préoccupation primant chez lui sur toute considération esthétique, la critique explique le rôle marginal qu’il joue dans l’art moderne par le fait qu’« il ne s’est jamais soucié de plaire ».

Son influence est principalement notable à New York pendant la Seconde Guerre mondiale, où il séjourne alors, fuyant l’Allemagne nazie. Ses tableaux rompant en effet avec le schéma classique de figures se détachant sur un fond (afin de symboliser au mieux l’état de confusion mentale qui – selon lui – régit son siècle), ils servent de références aux peintres Jackson Pollock et Arshile Gorky, fondateurs de l’expressionnisme abstrait.

En revanche, les quarante dernières années de sa carrière (à partir de son retour des États-Unis) sont généralement boudées par la critique.

Biographie

Les débuts

André Masson naît le 4 juin 1896 à Balagny, un village situé à une trentaine de kilomètres de Beauvais, dans l’Oise, fils d’un représentant en papiers peints6. Sa famille s’installant à Lille en 1903, puis à Bruxelles deux ans plus tard, il se forme très tôt à la peinture, élève de l’Académie royale des beaux-arts de 1907 à 1912. Il y apprend surtout la décoration murale et reçoit un premier prix de décoration. Sa première émotion artistique naît de la découverte de la peinture de James Ensor, dont il dit plus tard qu’il appréciait d’autant plus ce peintre qu’il était « considéré comme un dément par son époque ».

Un de ses enseignants lui fait découvrir l’œuvre du poète Émile Verhaeren et persuade ses parents de lui faire poursuivre sa formation à Paris8. En 1912, il quitte la Belgique et s’inscrit dans l’atelier du fresquiste Paul Baudoüin, à l’École nationale des Beaux-Arts jusqu’en avril 1914. Après un voyage en Toscane à la suite d’une bourse d’études, il se rend à Berne, en Suisse, puis s’engage dans l’infanterie un an plus tard. Grièvement blessé à la poitrine au cours de l’offensive du Chemin des Dames, en avril 1917, et pendant un temps laissé pour mort dans un cratère de bombe, il séjourne dans divers hôpitaux jusqu’à l’Armistice. De cette guerre, il garde toute sa vie une répulsion pour le bellicisme et la traduit dans plusieurs de ses œuvres, dont les Massacres, en 1934.

Après le conflit, Masson séjourne quelque temps dans une cabane abandonnée sur la rive de l’étang de Berre, près de Martigues (non loin de Marseille)8, puis se rend à Collioure, sur les pas de Matisse et Derain, puis à Céret, dans les Pyrénées-Orientales, près de la frontière espagnole, se laissant influencer à la fois par Cézanne et van Gogh (Paysage de Céret, Environs de Céret)9. Il s’y installe en avril 1919 et y rencontre le peintre Chaïm Soutine. L’année suivante, il épouse Odette Cabalé (1899-1984), originaire de la ville10. Après la naissance de leur fille, la famille s’installe à Paris, dans le quartier de Montmartre.

Plaque commémorative au no 45 rue Blomet à Paris, 15e arrondissement

La carrière de Masson commence véritablement en 1922, quand il s’installe au no 45 rue Blomet. Alors que ses œuvres témoignent de son intérêt pour le cubisme, le contact avec Miró, qu’il a pour voisin et avec qui il partage le même atelier, le fait évoluer vers une quête d’irrationnel. Plus encore sa rencontre avec les écrivains Roland Tual, Max Jacob, Antonin Artaud, Georges Limbour, Michel Leiris, Louis Aragon et Robert Desnos. L’atelier de la rue Blomet devient « l’équivalent pour le surréalisme du Bateau-Lavoir pour le cubisme »8. Des années plus tard, Masson le décrit comme un « anti-cénacle » réunissant des « fanatiques » de « liberté », animés par la « certitude qu’il n’y avait d’ouverture que dans la transgression ».

En octobre de la même année, Masson se lie par un contrat verbal à la galerie Simon de Kahnweiler et y expose en février 1924, vendant toutes ses œuvres. Fréquentant également Juan Gris, les références au cubisme ne disparaissent pas complètement de ses tableaux mais son intérêt pour les productions dadaistes (notamment par l’intermédiaire de Limbour et Aragon) prend l’ascendant. Un contact est déterminant dans la carrière de Masson, celui avec le poète et écrivain André Breton, qui témoigne un vif intérêt pour les théories sur l’inconscient élaborées par la psychanalyse et qui a lui-même rencontré Sigmund Freud en 1922

Recevant Breton dans son atelier en 1924, Masson lui vend sa toile Les Quatre éléments et rejoint le groupe des surréalistes dont le manifeste (rédigé par Breton) est publié au mois d’octobre. Le texte donne cette définition du mot « surréalisme » : « automatisme psychique pur par lequel on se propose d’exprimer, soit verbalement, soit par écrit, soit de tout autre manière, le fonctionnement réel de la pensée. Dictée de la pensée, en l’absence de tout contrôle exercé par la raison, en dehors de toute préoccupation esthétique ou morale ».

Deux mois plus tard, en décembre 1924, parait le premier numéro de la revue La Révolution surréaliste, dirigée par Breton. Au fil des cinq ans qui suivent naît une divergence entre Masson et Breton quant à l’interprétation du concept d’« automatisme » ; divergence qui conduit finalement Masson à rompre avec le mouvement et – provisoirement – avec Breton lui-même.

L’année 1929 est celle des ruptures : tout d’abord celle avec son épouse (Masson entretient alors une liaison avec l’artiste anglaise Paule Vézelay) ; celle également avec son premier marchand, Kahnweiler (qu’il quitte pour Paul Rosenberg) ; celle enfin avec Breton, qui prépare à l’époque la rédaction du deuxième manifeste surréaliste et qu’à ce titre il juge dogmatique. Il tisse alors une solide amitié avec Georges Bataille, lequel n’a jamais adhéré officiellement au mouvement surréaliste, jugeant Breton « moraliste » et même « puritain ».

Les honneurs

En 1954, Masson reçoit le Grand Prix national des arts, signe d’une reconnaissance officielle tandis que lui-même « s’ouvre au monde », effectuant jusqu’en 1955 différents voyages (principalement à Venise et Rome) et, jusqu’en 1957, résidant à Paris par intermittence.

En 1958, le cinéaste Jean Grémillon lui consacre un documentaire de vingt minutes, qui sera présenté l’année suivante, au Festival de Cannes : André Masson et les Quatre Éléments.

La période de la guerre d’Algérie constitue une parenthèse, sa peinture redevenant en effet violente et tourmentée. Ayant conservé ses principes antimilitaristes depuis ses blessures de la Première Guerre, il signe en 1960 le Manifeste des 121, déclaration sur le droit à l’insoumission. Et en 1964, deux ans après la mort de Georges Bataille, il rédige dans la revue de l’école des Chartes la notice nécrologique de son ami au tempérament torturé31.

En 1965, André Malraux confie à Masson la décoration du plafond du théâtre de l’Odéon et différentes rétrospectives de son œuvre sont désormais organisées : en 1964 à Berlin (Académie des arts de Berlin) ; en 1965 à Amsterdam (Stedelijk Museum) et à Paris (Musée national d’Art moderne).

En 1969, son épouse et lui voyagent beaucoup, notamment en Allemagne. À partir de cette date, il se rend régulièrement au Festival de Bayreuth.

En 1974, il raconte dans ses mémoires l’impact de la guerre sur son œuvre32.

En 1976, une rétrospective lui est consacrée au Museum of Modern Art de New York puis une autre l’année suivante, cette fois à Paris, au Grand Palais.

En 1979, à la suite d’ennuis de santé, il abandonne la peinture et ne se consacre plus qu’au dessin.

Dans la nuit du 27 au 28 octobre 1987, il meurt à son domicile parisien, 26, rue de Sévigné33. On le retrouve le matin, « lampe de chevet allumée, ses mains carrées aux doigts longs et fins tenant un livre ouvert posé sur sa poitrine »34. Son épouse et lui sont enterrés au cimetière du Tholonet. (wikipédia)

Reviews

There are no reviews yet.